Inhalt:

1. Definition, Verteilung und geschichtliche Entwicklung

2. Klinische Merkmale

3. Ätiologie

4. Früherkennung und Frühberatung

5. Klassifikationen der progressiven Muskeldystrophie

6. Therapieformen

7. Hilfsmittel

8. Praktische Anleitungen und Hilfen für Eltern, Lehrer

und Betreuer

9. Literatur

10. Links

1.

Definition, Verteilung und geschichtliche Entwicklung

Definition

- genetisch bedingte degenerative Erkrankung der Skelettmuskulatur

- von keiner der verschiedenen Typen ist die Ursache vollumfänglich

bekannt

Verteilung

- auf 100.000 Einwohner kommen 10 erkrankte Patienten

- 2/3 aller Muskeldystrophiepatienten leidet an einer Duchenne Muskeldystrophie

Geschichtliche Entwicklung

|

1849

|

Guillaume Duchenne de Boulogne beschreibt das nach ihm benannte Krankheitsbild

der erblichen progressiven Muskeldystrophie bereits in allen klinischen Details,

er vermutete die Ursache in der Muskelzelle

|

1881

|

Wilhelm Erb grenzt weitere Form der progressiven Lähmung ab, deren

Ursprung seiner Meinung nach neurogen war (nur möglich durch elektrophysiologische

Untersuchungen der Muskeln und Mikroskopie von Gewebeproben der Muskulatur)

|

1967

|

P.E.Becker nimmt eine umfassende Einteilung der Muskeldystrophien

und Myopathien nach genetischen Gesichtspunkten vor

|

2. Klinische Merkmale

- progressiver, symmetrischer Muskelschwund, vor allem an Rumpf und den

proximalen Gliedmaßen

- Schwäche und Hypotonie der Muskeln, die später in Atrophie

übergeht, Funktionsstörungen sind symmetrisch

- elektrische Erregbarkeit der Muskelzellen ist abgeschwächt, jedoch

keine Störungen in der Funktion von Blase, Mastdarm und Sinneswahrnehmung

- häufig Pseudohypertrophien

- ZNS und PNS sind nicht betroffen

- Verlauf ist meistens über Jahre langsam fortschreitend

- Eigenreflexe bleiben so lange erhalten, wie genügend Muskelmasse

für eine Reflexzuckung vorhanden ist

3. Ätiologie

- Ätiologie und Pathogenese aller progressiven Muskeldystrophien

sind bisher ungeklärt

- das Fehlen, bzw. eine qualitative Veränderung des Proteins Dystrophin

ermöglicht einen fortschreitenden Abbau der Skelettmuskulatur

- Dystrophin ist wichtiger Bestandteil der Muskelfasermembran, fehlt

es, ist die Membrandurchlässigkeit erhöht, so dass Kreatinkinase

(CK) austreten kann (Messung im Blut)

- durch das Fehlen des Proteins Dystrophin gelangt außerdem

viel Calcium in die Zelle

- 5 % aller Muskelfasern sind betroffen

- Zellen werden hyperreaktiv

- exzessive Erhöhung der CK im Blut: 100 bis 300fache Menge (ab dem

3. Lebensjahr langsam abfallend)

4.

Früherkennung und Frühberatung

- beim Typ Duchenne, Typ Becker-Kiener und Typ Emery-Dreifuß:

- Mütter können Konduktorinnen sein, d.h., dass sie das erkrankte

X-Chromosom heterozygot in sich tragen (zur

Abbildung)

- Unterscheidung:

- mögliche Konduktorinnen:

- Frauen mit einem erkrankten Sohn

- Frauen mit einem erkrankten Bruder, Neffen oder Onkel in der

mütterlichen Linie

- wahrscheinliche Konduktorinnen:

- Frauen mit zwei oder mehr erkrankten Söhnen, in deren mütterlicher

Linie alle männlichen

Mitglieder gesund sind

- sichere Konduktorinnen:

- Frauen mit einem erkrankten Sohn, in deren mütterlicher

Linie mindestens ein erkrankter Mann zu finden ist

- Frauen mit zwei erkrankten Söhnen, die von verschiedenen

Vätern stammen

- Frauen mit einem erkrankten Sohn und einer Schwester, deren

Sohn ebenfalls erkrankt ist

- bei 5 - 10 % der Konduktorinnen können (wenn auch meistens nur

leichte) Symptome einer Muskelerkrankung gefunden werden

- bei 70 - 80 % der Konduktorinnen ist die CK (Ceratinkinase) erhöht

- genetische Beratung der Konduktorinnen: bei bestehender Schwangerschaft

kann in der 13. bis 15. Woche eine intrauterine Geschlechtsbestimmung vorgenommen

werden und bei einem männlichen Fetus kann ein Abbruch noch bis zum

5. Monat vorgenommen werden

5. Klassifikationen

der progressiven Muskeldystrophie

5.1 Muskeldystrophie Typ Duchenne

Synonyme für den Duchenne-Typ:

- "bösartiger Typ"

- "maligne Form"

- "infantiler Beckengürteltyp"

Verbreitung:

- die Duchenne Muskeldystrophie (DMD) ist die häufigste vererbte

Muskeldystrophie des Kindesalters

- Schwankungen: 1 erkrankter Junge unter 3000 bis 3500 Neugeborenen

- 1/3 aller erkrankten Jungen sind Opfer einer Neumutation

- in der BRD gab es 1994 zwischen 1500 und 2000 Menschen mit DMD, es herrscht

eine jährliche Zuwachsrate von 160 Patienten

- in den letzten Jahren ist ein Sinken der Rate zu verzeichnen, die auf

die genetische Beratung und die modernerem Pränatalmaßnahmen

zurückzuführen ist

Verlauf und klinisches Bild:

Einteilung in funktionelle Stadien nach VIGNOS 1968:

0. Präklinische Phase

- Symptomfrei, nur der Serum-CPK-Wert ist erhöht

- verspätetes Laufen lernen

|

1. Retardation der motorischen Entwicklung

- z.B. Stolpern, Hinfallen

- der

Kranke kann weder laufen noch springen

- rasches Ermüden bei Spaziergängen

- gehäufte Infekte mit Bronchitis

|

2. Typische Gehstörung.

- Treppensteigen nur mit Festhalten am Geländer

möglich.

- Muskelschwäche und -schwund setzen an Becken, Gesäß

und Oberschenkeln ein:

- watschelnder Gang auf Zehenspitzen

- verstärkte Rückenkrümmung

- Gower-Manöver (an-sich-hochklettern)

- Schwierigkeiten beim Treppensteigen

- Pseudohypertrophien der Waden („Gnomenwaden“), im Gegensatz dazu meist

atrophische Oberschenkelmuskulatur

|

3. Der Kranke kann zwar gehen, doch nicht Treppensteigen.

|

4. Die Gehfähigkeit ist noch erhalten, doch beim Aufstehen vom Stuhl

ist der Patient auf Hilfe angewiesen.

- mühsames "Watscheln"

- beginnender Schulter-Arm-Befall

- Skelett-Deformierungen durch besondere Körperhaltung

- Hyperlordose, vorgewölbter Bauch, Plattfüße, Beugung

in der Hüfte

- Schwerpunktverlagerung nach vorne

|

5. Der Kranke geht mit einem Oberschenkelapparat.

|

6. Er geht im Oberschenkelapparat mit Hilfe.

|

7. Er vermag zwar im Oberschenkelapparat zu stehen, doch gehen kann er auch

mit Hilfe nicht mehr.

- durch Bewegungsverlust setzen ein:

- Kniegelenksversteifung

- Spitzfuß

- Wirbelsäulenverkrümmung

- Beginn einer Muskel- und Weichteilatrophie

- Muskeleigenreflexe sind stark abgeschwächt oder ganz aufgehoben

|

8. Der Kranke sitzt im Rollstuhl und fährt den Wagen. Mit der Hand vermag

er kleinere tägliche Verrichtungen zu bewältigen.

- Beginn der Invalidität

- die Verrichtungen des täglichen Lebens können noch ohne Hilfe

durchgeführt werden

- auch Muskeln des Schultergürtels und des Rumpfes sind betroffen

- durch das Sitzen im Rollstuhl werden Kontrakturen von Knie-, Hüft-,

Ellenbeugen- und Schultergelenken hervorgerufen, außerdem geht die

lumbale Lordose in eine Kyphoskoliose über, dadurch besteht die Gefahr

einer respiratorischen Insuffizienz (Funktionsschwäche der Atmung)

|

9. Er kann im Rollstuhl sitzen, doch er ist in allem auf Hilfe angewiesen.

- Abstufung:

- Hilfsbedürftigkeit im Rollstuhl: Aufrechtes Sitzen ist möglich

- Begrenzte Rollstuhlfähigkeit: Sitzen ist nur mit Unterstützung

möglich

- Herabsetzung der Lungenfunktion

- bei 90 % der Patienten kardiale Mitbeteiligung

- ein Skoliosewinkel (Skoliose oder Kyphoskoliose) von 40 bis 90°

sorgt für Atemschwierigkeiten

|

10. Der Kranke ist ständig bettlägerig, bedarf maximaler Versorgung.

- Finalstadium

- deutlicher Gewichtsverlust

- krankhafte Schläfrigkeit

- Hyperkapnie (übermäßige Menge von Kohlensäure im

Blut)

- weniger Sauerstoff kann aufgenommen werden

- durch Gabe von Sauerstoff hebt man die Spontanatmung auf (Gefahr von

Atemstillstand)

- häufigste Todesursache: bronchitische pneumonische Infektion oder

Tod durch zunehmende Ateminsuffizienz , nur bei 10 % tritt der Tod durch

Herzversagen ein

|

Allgemeines zum Verlauf und klinischen Bild:

- Beginn im 1. bis 2. Lebensjahr

- ab dem 8. bis 10. Lebensjahr rasch Verschlechterung

- zwischen 8. und 15. Lebensjahr Gehunfähigkeit

- zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr Herabsetzung der Lungenfunktion

mit Verminderung der Vitalkapazität und Abnahme des exspiratorischen

(Exspiration = Ausatmung) und inspiratorischen (Inspiration = Einatmung)

Drucks

- Die

Entwicklung von optimalen Betreuungsmethoden, besonders die mechanische

Langzeitbeatmung, haben die Lebenserwartung der Duchenne-Jungen von etwa

15 Jahren in den 1960er Jahren

bis auf 30 und in manchen Fällen bis auf 40 Jahre und darüber

verlängert. Doch auch heute noch sterben einige der jungen Männer bevor

sie 20 Jahre alt sind an

Herzkomplikationen, die selbst mit den modernsten Methoden nicht

beherrscht werden können. (Quelle: http://www.duchenne-information.eu/richtli1.htm)

- die Reduzierung der Muskelkraft verläuft progrediert linear, d.h.

auf Skala von 1 - 10 findet man eine jährliche Muskelkraftverminderung

von 0,4 Einheiten

- im mittleren Stadium manchmal Adipositas (aufgrund der Bewegungseinschränkung

und der Medikamente), später starke Abmagerung

- bei ca. 40 % der Patienten liegt eine genetisch determinierte Intelligenzminderung

vor (IQ durchschnittlich 75), die allerdings nicht progredient ist und nicht

mit der Schwere der Dystrophie korreliert (die verbale Intelligenz ist stärker

betroffen als die praktische Intelligenz)

- Patienten mit einer spinalen Muskelatrophie haben einen durchschnittlichen

IQ von 113

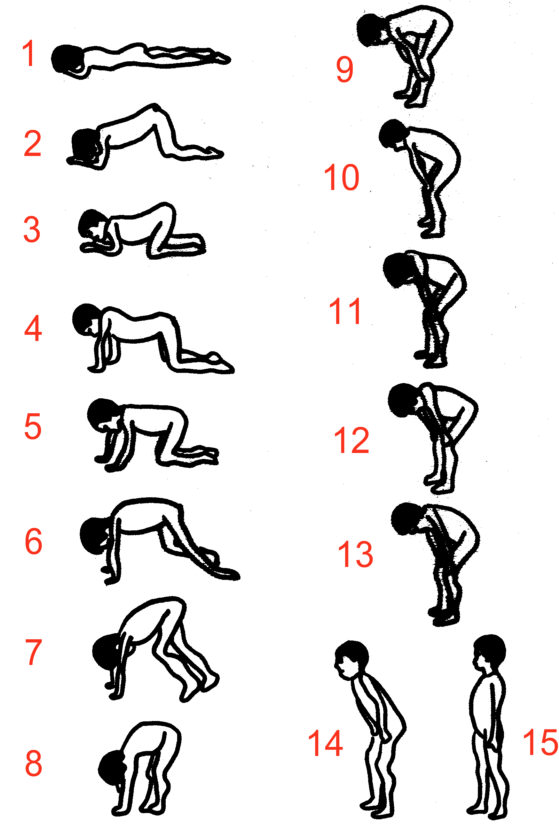

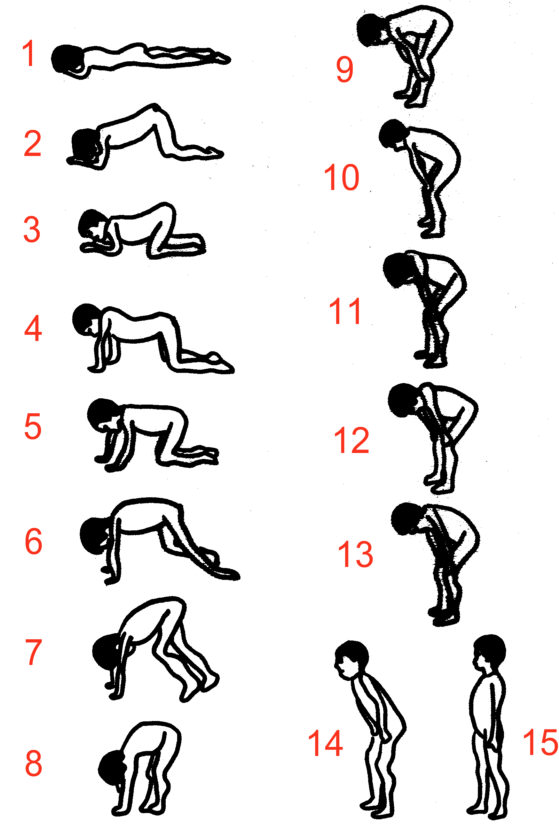

Das Gowers-Manöver

- als Gowers-Manöver wird der Vorgang des Aufrichtens aus

der bauchlage bis in den aufrechten Stand bezeichnet

- Gowers-Manöver eines 7-jährigen Jungen, der an Muskeldystrophie

vom Typ Duchenne erkrankt ist (Quelle: Weimann 1994, 33):

Mädchen mit DMD:

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten für ein Mädchen, an

DMD zu erkranken:

- ein Mädchen kann ein erkranktes X-Chromosom von ihrer Mutter (Konduktorin)

bekommen und ein X-Chromosom vom Vater, welches einer Spontanmutation unterlag

(ein solcher Fall ist bisher nicht bekannt)

- sie ist Konduktorin mit ausgeprägten Symptomen (10 % der Konduktorinnen

zeigen Auffälligkeiten wie: Wadenhypertrophie, Muskelschmerzen, langsam

progrediente Muskelschwächen im Becken- und/ oder Schultergürtel;

95 % der Konduktorinnen zeigen erhöhte CK-Werte im Blut)

- ein Mädchen mit Turner-Syndrom (X0-Syndrom) (ein solcher Fall wurde

3-mal beschrieben)

- ein Mädchen mit einer reziproken Translokation zwischen einem Autosom

und dem X-Chromosom (X-Chromosom wird inaktiv) (ein solcher Fall wurde bisher

20-mal beschrieben)

5.2 Muskeldystrophie Typ Becker/ Kiener

Vererbung

- rezessiv x-chromosomal vererbt

- Männer erkranken

- Frauen sind Konduktorinnen

Häufigkeit

Beginn

- zwischen 1. und 45. Lebensjahr (durchschnittlich im Alter von 11)

Verlauf

- progrediert langsam

- aufsteigender Verlauf

- zuerst ist Becken- und Oberschenkelmuskulatur betroffen

- nach 25 bis 30 Jahren Gehunfähigkeit

- nach 5-10 Jahren ist Schultergürtel und Oberarmmuskulatur betroffen

- Kontrakturen erst in der Rollstuhlphase

- Herzmuskelbeteiligung

Lebenserwartung

- erreichen zuweilen normales Alter, aber meistens eingeschränkte

Lebenserwartung (ca. 50 Jahre)

5.3 Muskeldystrophie Typ Emery/ Dreyfuß

Vererbung

- rezessiv x-chromosomal vererbt

- Männer erkranken

- Frauen sind Konduktorinnen

Häufigkeit

Beginn

- zwischen 2. und 10. Lebensjahr (durchschnittlich im Alter von 5 Jahren)

Verlauf

- progrediert langsam

- Muskelschwäche betrifft in erster Linie Becken- und Oberschenkelmuskulatur

- später auch Schulter- und Oberarmmuskeln betroffen

- auftretende Frühkontrakturen der Ellenbogen, Achillessehnen und

Knie

- Gehfähigkeit bis ins 4. Lebensjahrzehnt

- Herzmuskelbeteiligung

Lebenserwartung

- eingeschränkte Lebenserwartung infolge der frühen Herzmuskelbeteiligung

5.4 Muskeldystrophie Typ Leyden/ Möbius (Gliedergürteltyp)

Vererbung

- rezessiv autosomal vererbt

- betrifft beide Geschlechter

Häufigkeit

Beginn

- zwischen 2. und 40. Lebensjahr (90 % erkranken vor der Pubertät)

Verlauf

- langsam progredient

- aufsteigender Verlauf

- betrifft zuerst Becken- und Oberschenkelmuskulatur

- in seltenen Fällen später auch Schultergürtelmuskulatur

betroffen

- Kontrakturen erst in der Spätphase

- gehunfähig zwischen 20. und 30. Lebensjahr

- selten Herzmuskelbeteiligung

Lebenserwartung

- Prognose ist umso günstiger, je später die Krankheit beginnt

5.5 Muskeldystrophie Typ Landouzy/ Dejerine/ Erb

Vererbung

- autosomal dominant vererbt

- betrifft beide Geschlechter

Häufigkeit

Beginn

- zwischen 10. und 30. Lebensjahr (durchschnittlich im Alter von 15)

Verlauf

- langsam progredient

- absteigernder Verlauf

- Schwäche der Gesichtsmuskulatur

- Schultergürtel- und Oberarmschwäche

- selten gehunfähig

- keine Herzmuskelbeteiligung

Lebenserwartung

6. Therapieformen

- individuell abgestimmte Krakengymnastik (Klopf-Druck-Behandlung und

Ganzkörperisometrie nach Teirich-Leube)

- Ziel: Erhaltung, Koordination und evtl. Verbesserung noch vorhandener

Muskelfunktionen, Kontrakturenprophylaxe

- medikamentös lassen sich nur die Symptome behandeln

- sinnvolle Ernährung (wenig Fett, viel Eiweiß, Vitamine und

Magnesium)

- orthopädische Maßnahmen

- psychische Unterstützung

- Operationen, um Gehfähigkeit zu verlängern

6.1 Krankengymnastik bei Muskeldystrophie Typ Duchenne

(nach Lebensalter)

ca. 1 Monat bis 3 Jahre

Merkmale:

- typische Krankheitszeichen sind meistens noch nicht sichtbar

- verminderter Bewegungsdrang

Behandlungsziele:

- Stimulation und gezielte Förderung der Spontanmotorik

- Kräftigung der gesamten Muskulatur

Maßnahmen/ Technik:

- dynamische Übungen zur Muskelarbeit

- Schwimmen

- Rollbrett fahren

- KG nach Bobath

Sonstiges:

- übertriebene Bewegungsanregung und zu langes ermüdendes Spielen vermeiden

- leichte Zudecke

- Eltern und Erzieher in Übungen einweisen

- mehrmals täglich, oft und kurz üben

ca. 3 bis 6 Jahre

Merkmale:

- Krankheitszeichen sind ausgeprägt

- Schwäche der Muskulatur wird deutlich

- Kinder fallen oft hin, können sich schlecht abstützen

- Gowers-Manöver beim Aufstehen

Behandlungsziele:

- Haltungs- und Bewegungsmuster sollen erhalten bleiben

- Gewichtskontrolle

- Kontrollen durch Orthopäden

- ansonsten gleiche Ziele wie Frühbehandlung

Maßnahmen/ Technik:

- dynamische Muskelkräftigung

- Atemtraining

- Dehnübungen in die täglichen Bewegungen einschieben

- KG nach Bobath

- Hilfsmittel

- Orthesen können notwendig werden

Sonstiges:

- evtl. Haltungsturnen in kleinen Gruppen

- Fahrradfahren

ca. 6 - 10 Jahre

Merkmale:

- deutlich zunehmende Muskelschwäche

- die meisten Kinder werden in diesem Alter gehunfähig

- Inaktivitätsatrophien der Muskulatur

- Gewichtszunahme durch verringerten Energieverbrauch

- Pseudohypertophien der Waden

- zunehmend Kontrakturen

Behandlungsziele:

- Ziele der frühen Stadien

- Erhaltung der Steh- und Gehfähigkeit

- Umgang mit technischen Hilfen üben

Maßnahmen/ Technik:

- statische und dynamische Übungen zur Kräftigung der gesamten Muskulatur

- richtige Lagerung und Atemschulung immer wichtiger

- Gangschulung mit Orthesen und Stehübungen

- Ganzkörperisometrie nach Teirich und Leube

- Kontrakturen- behandlung

- Hilfsmittel

- Orthesen

- Schreibhilfen

- Stehtrainer

- Rumpfkorsett

- Rollstuhl

Sonstiges:

- ggf. operative Eingriffe

- auf richtiges Sitzen achten

- oft Positionswechsel

- oft aus dem Rollstuhl herausnehmen

- auf Skoliosen achten

ca. 10 Jahre und älter

Merkmale:

- Gehunfähigkeit

- aktive Bewegungen werden langsam und mühevoll

- rasche Entwicklung von Kontrakturen

- Atmung wird flacher

Behandlungsziele:

- Steh- und Gehfähigkeit mit Hilfsmitteln und das Muskelgleichgewicht soweit wie möglich erhalten

- Atemfunktion verbessern

Maßnahmen/ Technik:

- siehe vorherige Altersstufe

- aktive Bewegung tritt in Hintergrund

- im Vordergrund stehen isometrische Spannungsübungen, um verbleibende Muskelkraft zu erhalten

- Atemtherapie ist sehr wichtig

- Orthesen

- elektrische Schreibmaschine

- Stehtrainer

- Rumpfkorsett

- E-Rollstuhl

Sonstiges:

- auf richtigen Sitz im Rollstuhl achten

- altersentsprechende Wünsche soweit wie möglich unterstützen

7. Hilfsmittel

- spezielle orthopädische Schuhe, um längere Zeit das Stehen

und Gehen zu ermöglichen

- Lagerungsschuhe, um Fußdeformierungen vorzubeugen

- reziprokes Gehgestell, um Gehen zu erleichtern

- Orthesen, z.B. Beinschienen

- Stehtrainer

- Rumpfkorsett bei Wirbelsäulendeformierungen

- zur Lagerung Dekubituskissen und –matratzen, Sitzschale

- Versorgung mit Rollstuhl, später E-Rollstuhl

- Schreibmaschine mit Dystrophikertastatur

- Computer

- Beatmungsgerät

- intermittierende Selbstbeatmung (in individuell einstellbaren Intervallen

wird beatmet, so dass sich die Atemmuskulatur erholen kann)

- die Einweisung in diese Therapie erfolgt stationär, später kann

die Beatmung zu Hause vorgenommen werden

- Beatmung über Nasenmaske, Nasen-Mundmaske (nur wenn Nasenmaske allein

nicht ausreichenden erfolg zeigt) oder Tracheostoma (nur bei schwerwiegenderen

Problemen wie zum Beispiel erhöhter Aspirationsgefahr und Verlust des

Hustenreizes)

- mit Hilfe dieser Beatmungstechnik leben viele

Patienten durchschnittlich 10 Jahre länger als bisher möglich!!!!!!!!

8.

Praktische Anleitungen und Hilfen für Eltern, Lehrer und Betreuer

- auf gut gepolsterte Sitzunterlage achten

- weiche Lehnen im Rücken

- Schüler sollte im Rollstuhl gut abgesichert sein

- viel an die frische Luft gehen

- auf Ernährung achten

- passives Bewegen sehr vorsichtig, da Schmerzgrenze sehr schnell erreicht

ist

- ständiges Sitzen im Rollstuhl vermeiden

- beim Sitzen möglichst abwechselnd Beine hoch lagern

- Armauflagen, Tischhöheneinstellung

- Sitzen im Zwischenfersensitz vermeiden

- nach langem Sitzen in Rückenlage Spannungsübungen durchführen

- Treppensteigen vermeiden

- spezielle krankengymnastische Maßnahmen anwenden können

- so weit wie möglich altersentsprechende Wünsche ermöglichen

- psychische Unterstützung

9. Literatur

Beckmann, R. (1990):

Erkrankungen des Nervensystems und der Skelettmuskulatur

In: Palitzsch, D.: Pädiatrie – Kinderheilkunde für Studenten und Ärzte.

Stuttgart

Bekeny, G. (1987):

Klinik der Muskelkrankheiten

Leipzig

Brandt, T./ Dichgans, J./ Diener, H.C. (Hrsg.) (1988):

Therapie und Verlauf

neurologischer Erkrankungen

Stuttgart

von Bruch, H. (1994):

Bewegungsbehinderungen

Stuttgart

Conze, I. (1989):

Krankengymnastik bei Muskelerkrankungen

Schrift der Deutschen

Gesellschaft zur Bekämpfung der Muskelkrankheiten e.V. Freiburg

Jerusalem, F./ Zierz, S. (Hrsg.) (1991):

Muskelerkrankungen

Stuttgart

Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen (1995):

Chronisch

kranke und behinderte Kindertagesstättenkinder

Speyer

Mortier, W. (1994):

Muskel- und Nervenerkrankungen im Kindesalter

Stuttgart

Mumenthaler, M. (Hrsg.) (1992):

Neuromuskuläre Erkrankungen

Stuttgart

Sowa, M./ Metzler, N.-H. (Hrsg.) (1989):

Der therapeutisch richtige Umgang

mit behinderten Menschen

Dortmund

Weimann, G. (1994):

Neuromuskuläre Erkrankungen

München

10. Links

Wichtiger

Hinweis!

Meiner Meinung nach sehr interessante Seiten

zum Thema Muskeldystrophie sind:

Kennen Sie ebenfalls

gute und interessante Seiten zu diesem oder einem anderen Thema

dieser Seite?

Schicken Sie sie mir hier:

|